6月下旬から7度目のコロナの波が日本を襲ってきた。今回はオミクロン型の派生型「BA.5」だ。7月10日の参院選投票日には全国で54,047人が感染。その後、選挙が終わるのを待っていたかのように、拡大傾向は急上昇。7月23日には感染者数が20万人を突破、その後も日々過去最多を更新している。

国会議員の間でも毎日のように新規感染者が報告されており、7月29日現在で衆参合わせて117人の感染者が報告されている。すでに約6人に1人が感染していることになるが、罹患率が非常に高いと言える。かく言う私も1月に感染している。

閣僚もすでに5人が感染し、23日には松野官房長官の感染が報道された。長官は熱も下がり自宅で療養しているが、執務中はマスクを着用していたため、幸い岸田総理大臣を含め、官邸内に濃厚接触者はいない。

議員は国民に感染対策を呼びかける立場であり、自らの感染対策にはかなり気をつかっているはずなのだがこのような結果になっていしまっている。職業柄不特定多数の人と接触する機会が多いからかもしれない。

プロ野球界では、ヤクルト、中日に続き、ジャイアンツでも23日、チーム内での感染者数が76人になったと発表。その結果、オールスター前後の中日3連戦とヤクルト2試合が中止・延期となった。大相撲でも新型コロナウィルスの感染拡大に歯止めがかからず、13日目まで7日連続で力士や親方などが途中休場している。休場した十両以上の関取は合わせて19人、けがでの休場を含めると21人となり、戦後最多となっている。

このように史上最大の感染規模が、様々な事象を引き起こしているが、専門家のシミュレーションによると8月の6~10日あたりにはピークを迎えるとのことだ。

コロナウィルスは変異を重ねるにつれて、感染力が高まる一方、重症化率の方は逆に低下してきている。このため岸田総理は22日、医療体制の強化は進めるが「行動制限は行わない」と宣言、社会経済活動への影響を極力避けるという選択をしている。感染抑止か経済優先かと言う世論調査ではやや経済優先が多いようだが、私もこの選択の方が正しいと思う。

ただ、「行動制限をする必要がない」といのは、「感染対策を全くしなくていい」ということではない。国民の皆様には、必要に応じてマスクを着用するなど基本的な感染対策、ワクチンの追加接種をお願いしたい。

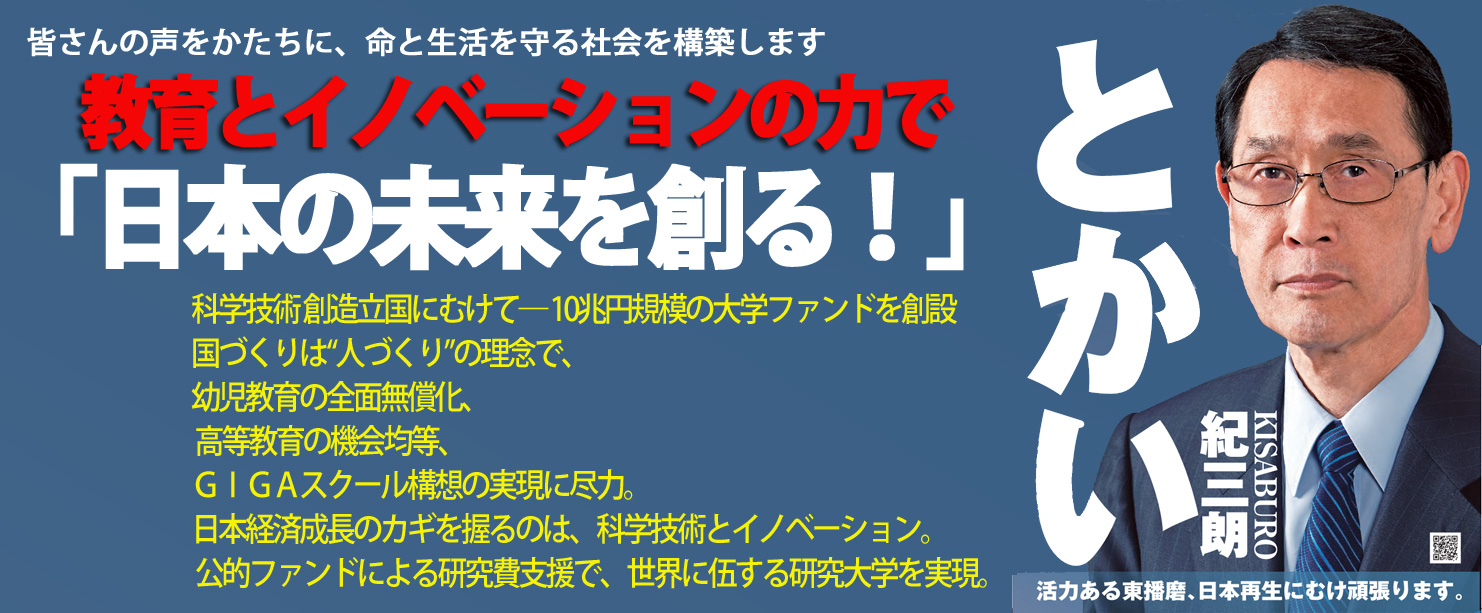

27日には、コロナ対策も含めた来年度予算に向けての基本方針も提示され、8月末の概算要求に向けての作業が本格的に始まった。スタートアップ支援、DX(デジタル・トランスフォーメーション)やGX(グリーン・トランスフォーメーション)の推進、人への投資など、岸田内閣の新しい資本主義における成長戦略の重点方針も提示された。私のライフワークである科学技術・イノベーションの出番である。日本の未来を切り拓く政策提言を取りまとめたいと決意を新たにしている。

8月3日には臨時国会が召集される。物価高騰対策など緊急課題への対応も求められており、例年以上に忙しい夏になりそうだ。猛暑に負けないよう、しっかりと体調管理を行い、乗り切っていきたい。