明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、健やかな新春を迎えられましたことと、お慶び申し上げます。

3年にわたり世界中で猛威を奮ったコロナ禍は、ワクチンの普及や治療薬の開発、そしてウィルスの弱毒化により、ようやく収束の兆しが見えてきました。

一方で昨年2月に勃発したロシアによるウクライナ侵攻は未だ和平への道筋が開けず、更には台湾海峡をめぐる情勢も緊迫の度を強めています。世界平和は今、危機に瀕していると言っても過言ではないでしょう。我が国も経済を含めた安全保障システムの再構築を急がなくてはなりません。昨年5月に公布された経済安全保障推進法、12月に閣議決定された国家安全保障戦略等に基づき、体制の強化を着実に進めていきます。

このうち経済安全保障の一つの柱となるのが、「官民による先端技術の開発」です。宇宙・海洋・量子・AI・健康医療など重要先端技術は自国で育成、研究開発していかなければなりません。私のライフワークである「科学技術政策」に新たな視点が加わりました。

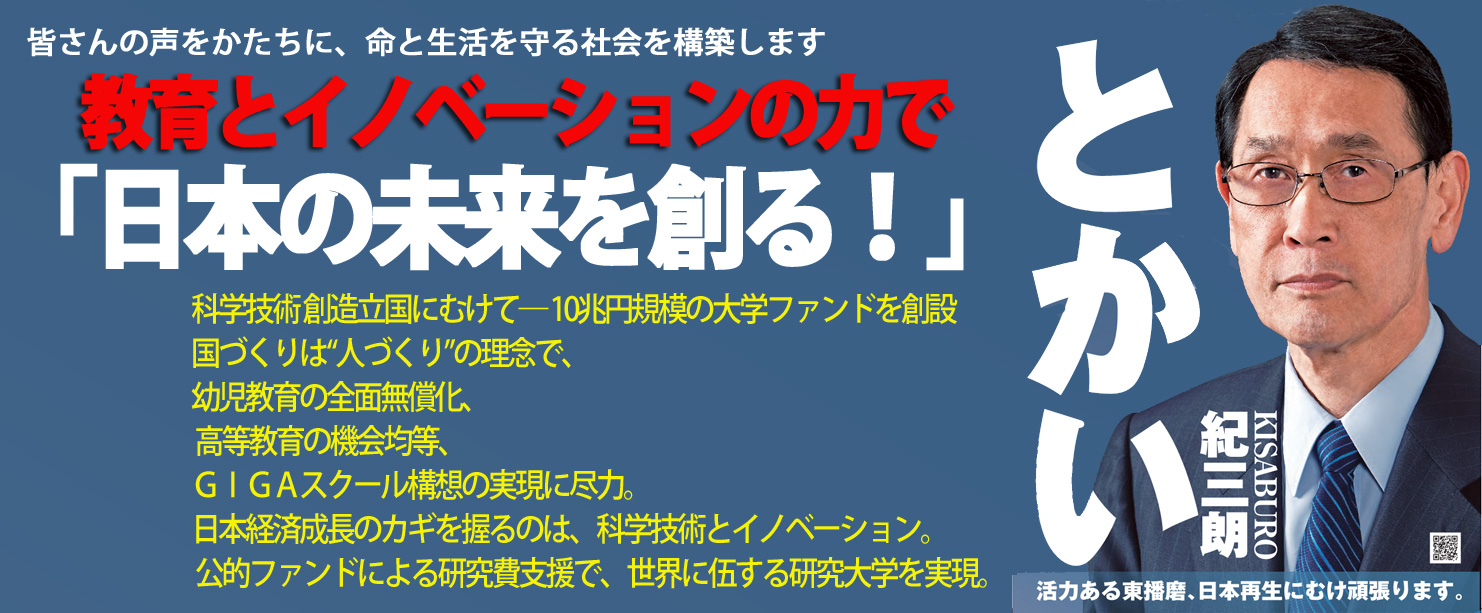

科学技術創造の基盤である大学を支援する「10兆円大学ファンド」も、公募手続きに入り先進的な研究大学への資金提供が始まります。最先端の設備投資と高度人材の育成により、次々と新たな課題への挑戦がスタートします。教育とイノベーションの力で「日本の未来を創る!」という、科学技術創造立国の実現に一歩近づく思いです。

ふるさと播磨では、水素社会を切り開くエネルギー拠点整備の取組が進んでいます。国内有数のLNG発電所を活用した水素発電がスタートすれば、水素消費量が飛躍的に増大し、大幅な価格低減が進むでしょう。地元企業で開発された水素ガスタービンにより、まさにカーボンニュートラルを先導する地域として飛躍すると期待できます。

今年は、国際秩序や世界経済において、歴史的な転換点となるかもしれません。その中で、我が国が正しい針路を歩めるよう、緊張感をもって日々努力を重ねていきます。本年も引き続いてのご支援・ご指導を、よろしくお願いいたします。