1月17日と早めに召集となった第208回通常国会。24日から質疑がスタートした予算委員会審議も順調に進み、7日の理事会で、令和4年度予算案の衆院採決の前提となる中央公聴会を15日に実施することを決定した。

その予算委員会審議で最も時間が割かれたのはやはり新型コロナ対策、異変株「オミクロン株」が感染急拡大する中で、野党は検査キット不足や3回目のワクチン接種の遅れなどに言及し、政府の対応を「後手」などと批判。

これに対し、岸田首相はワクチン3回目接種の更なる前倒しを表明するなど、守勢に徹しながらも持ち前の「聞く力」で応戦、野党の追及をかわしている。

昨年12月15日、朝日新聞の報道で発覚した国土交通省の“建設工事受注動態統計”不正計上問題。衆院予算委員会では1月31日にこの問題を中心に集中審議がおこなわれたが、国民の関心も薄く、野党でも質問に立った7人のうち同問題を取り上げたのは立憲民主党の1人のみ。

オミクロン株の感染急拡大を受けてコロナ対策が審議の大半を占め、この問題をめぐる議論は深まらなかった。ただ、先進国にとって統計を改ざんするなどはあってはならない恥ずべき行為である。政府はより緊張感をもって対処しなければならない。

首相の看板政策「新しい資本主義」や「敵基地攻撃能力の保有」などについても多くの質疑が行われたが、首相は「成長も分配も、が基本的な方針だ」と、また「敵基地攻撃能力具体的な議論はこれから始める。だから、いま申し上げることはできない」との答弁を繰り返し、具体策には踏み込まず野党の追及をかわした。

論戦が嚙み合ってない状況で些か盛り上がりに欠けた感はあるが、いずれにしても最重要課題である予算の年度内成立の見通しは立ったと言えよう。

今年は7月に参議院選挙を控えているため、会期の延長が見込めないので提出法案も58本と少ない。主な法案は、「こども家庭庁設置法」「経済安全保障推進法」「地球温暖化対策推進法改正」など。

新型コロナウイルス患者が確実に入院できる病床を確保するため、国や自治体の行政権限を強化する「感染症法改正」は見送られた。

私は国民の安全安心を確保するために、一日も早く必要な法案審議を行うべきだと考えるが、一方で夏の参議院選挙前に医療関係者を敵に回しかねない論争は避けるべきと考える者もいるようだ。

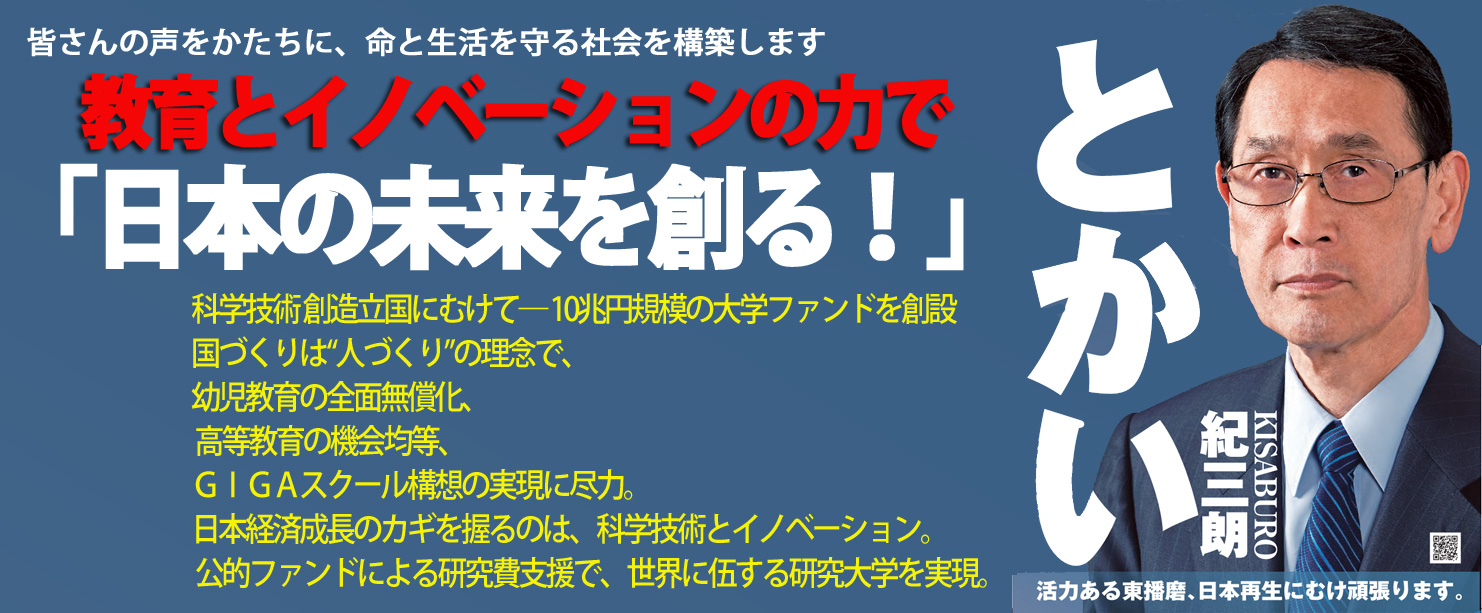

私の関係する分野では、政府の10兆円支援対象校となり、“世界と伍する研究大学”を目指す「国際卓越研究大学〈仮称〉」に関する法案を予定しており、現在、閣議決定にむけて最後の詰めの作業を行っている。科学技術・イノベーション政策は岸田内閣の成長戦略の大きな柱で、その意味で目玉法案である。

国会対応も重要であるが、岸田内閣としては新型コロナウイルス対策の抜本策をはじめとして、デフレ脱却に向けた経済対策、社会保障と少子化、外交・防衛、脱炭素・エネルギー、異常気象と多発する災害等々、国内外に山積する諸課題に対して具体的な解決策を示していかなくてはならない。それが国会終了後に予定されている参議院選への最優先すべき選挙対策である。

まずは、昨年の総選挙で国民に約束した公約を具体的に実現することで、政治責任を果たすことが求められる。