明けましておめでとうございます。皆様におかれましては健やかな初春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。

年末に自由民主党政務調査会長を拝命致しました。皆さまの変わらぬご支援の賜物と思っています。

現在、我が党の政策集団をめぐる政治資金問題が、深刻な政治不信を招いています。心からお詫び申しあげます。国民の信頼なくして政治は立ち行きません。党一丸となって政治倫理の確立に取り組み、必要な政治改革を断行していく所存です。

さて、山積する政策課題のなかでも、少子化対策は喫緊の対応が必要です。政府は昨年、こども家庭庁を設置し、児童手当拡充をはじめとする3.6兆円の経済的支援を決定しました。年末には総合的なこども政策の方針“こども大綱”が定められました。その策定過程である党の教育・人材力強化調査会で、私が強く主張したのは「教育の質の向上」です。しっかりした人格を形成し、個々の能力を発揮できる教育を実現するため、今年は「公教育の再生」「高等教育の負担軽減」の具体化を進めます。

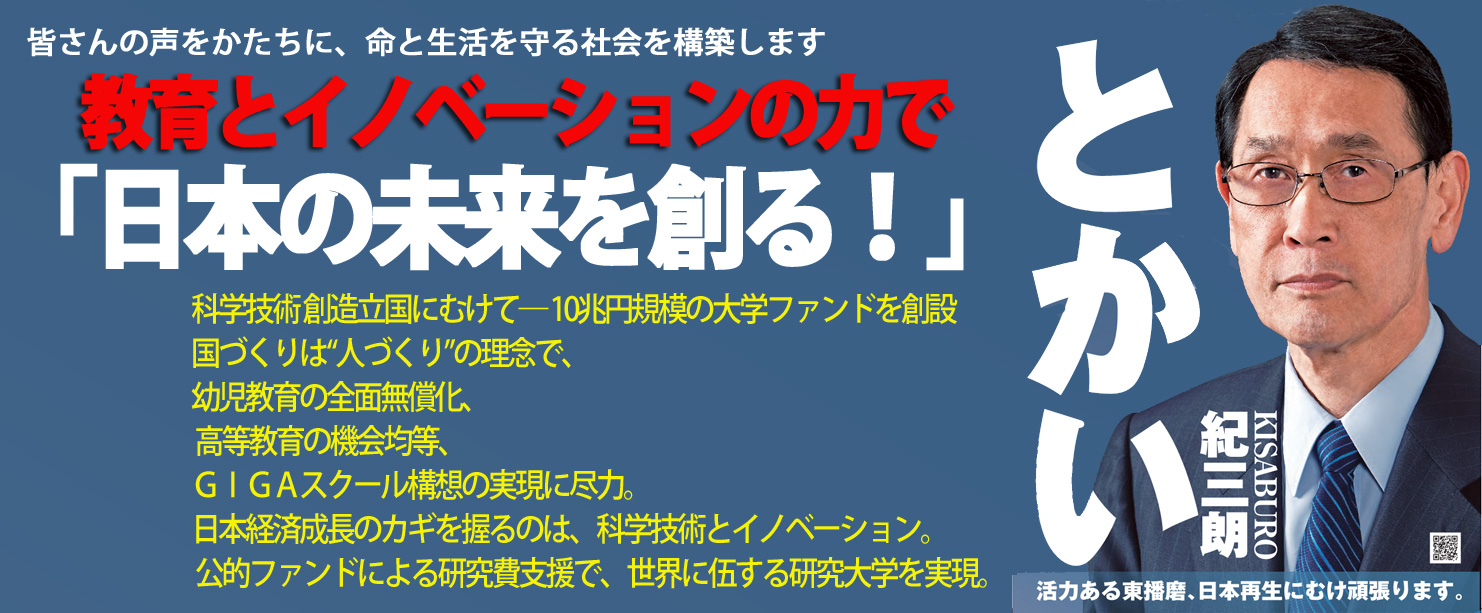

ライフワークである科学技術政策では、世界最高水準の研究大学を創る十兆円の大学ファンドが本格稼働します。助成対象となる「国際卓越研究大学」の第一号として東北大学が選定され、研究力強化を牽引する新しい波を起こしてくれるでしょう。「人材教育とイノベーションの力で日本の未来を創る」という、永年の夢の実現に近づく思いです。

ふるさと播磨では、播磨臨海地域道路の都市計画案の説明会が始まりました。地域の長年の願いである新しい高速道路は、交通環境を劇的に改善してくれるはずです。

国外に目を向けると、ウクライナやイスラエル・パレスチナ自治区の紛争は解決の糸口が見えません。また、ロシアや米国の大統領選、台湾総統選も控え、これらが新たなトラブルの火種になる可能性も否定できません。間違いなく緊迫の一年になることでしょう。

難局への対応力こそが未来への扉を開く鍵になります。国民の皆様の信頼を第一に、活力ある日本の未来を切り拓く覚悟です。

今年も格別のご指導とご鞭撻をお願い致します。